Karya 23 :

“Sebuah Cerita” sebagai Juara 3 Lomba Cerpen

Nasional Xpressi Jurnal dan Politeknik Negeri Jakarta

SEBUAH

CERITA

tentang

aku, kampungku, dan masa lalu

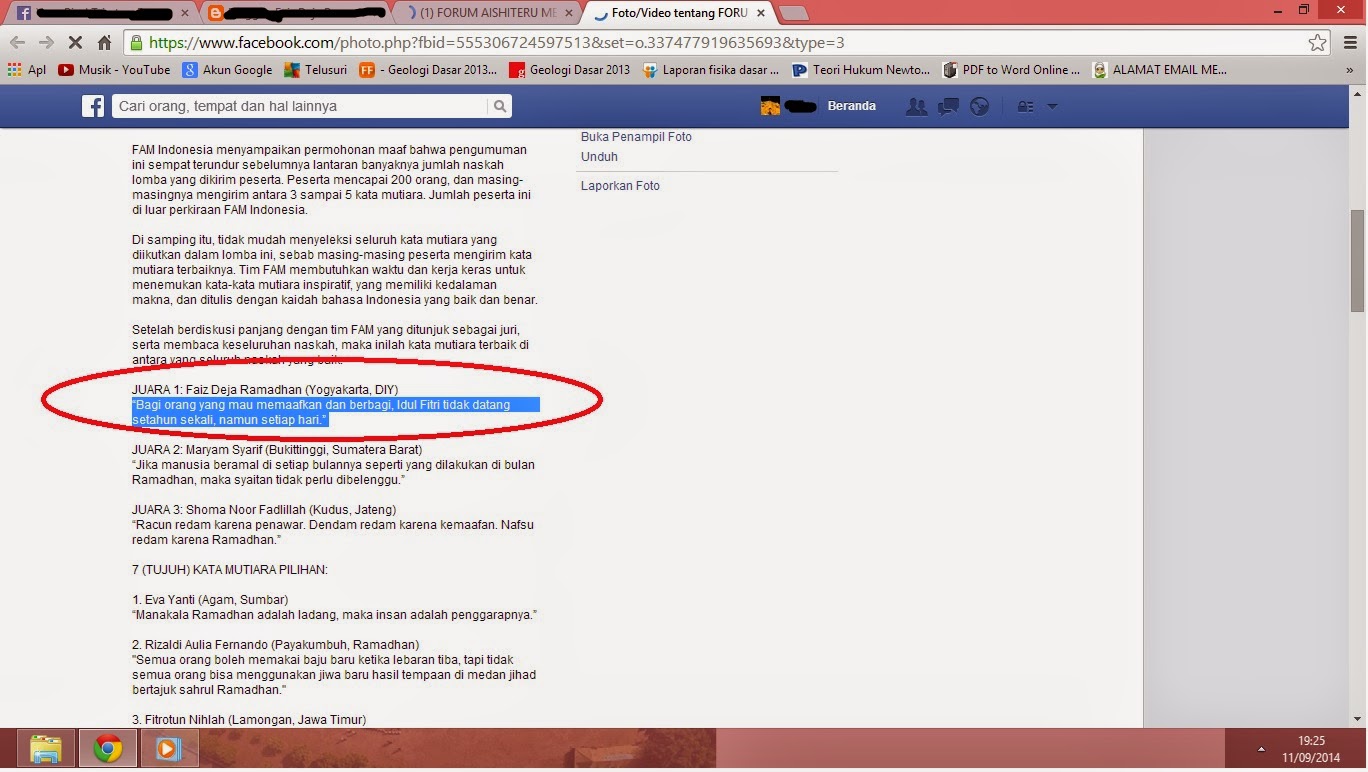

Karya : Faiz Deja Ramadhan

Siang

di awal kelas,

Entah

hanya perasaanku atau memang cuaca terasa gerah. Pendingin ruangan sudah

maksimal pada angka 16

derajat sedari tadi, tapi aku masih saja mengipas-ngipaskan buku tulisku untuk

menghentikan keringat yang mencucur perlahan.

Jam masih saja lama menuju angka dua tanda bel pulang sekolah.

Satu-persatu teman aku amati nampak serius mendengarkan presentasi yang sedang

berlangsung di depan kelas. Baru sampai nomor urut ke enam, namun aku

semakin gugup saja. Menengok ke arah Dilan, dengan santainya dia mendengarkan

sambil sesekali membuka lembaran

kertas

pegangannya. Lita, gadis pintar itu nampak antusias mendengarkan, nampaknya dia

sudah siap dengan flash disk di

tangannya. Aku? Masih saja kebingungan, tulisan yang aku buat saja belum

sepenuhnya hafal. Sedangkan isi power

pointku juga hanya foto-foto pendukung ceritaku saja.

Pelajaran Bahasa

Indonesia

di jam terakhir yang membuat perutku mual tak karuan. Aku malu akan ceritaku

yang mungkin cuma

sederhana. Dino mempresentasikan suasana liburan saat di Singapura dengan keluarganya. Rio, dengan

bangganya memamerkan foto-foto saat dia berkunjung ke Raja Ampat. Begitu pula dengan Deni,

Fatmi, dan Cahyo. Apalah arti liburan yang aku tulis ini? Terkadang sekolah di tempat elit

membuat kebanggan tersendiri. Dianggap pintar atau beruntung oleh kebanyakan

orang, namun tekanan batin selalu aku rasakan, ya seperti saat-saat seperti ini contohnya. Aku

punya banyak teman di sekolah ini, tapi aku juga punya banyak malu di sini.

Minder lebih tepatnya. Setelah ini giliran Ajeng, lalu aku harus menyampaikan

cerita masa liburanku. Pasti ini tidak menarik sama sekali.

Sempurna,

sekarang giliranku menyampaikan apa yang sudah aku alami dengan gambar-gambar yang mungkin akan

membosankan bagi mereka. Aku mengawali ceritaku dari perjalanan kakiku yang

terasa berat meninggalkan bangku menuju depan kelas. Wajahku mungkin jadi pucat, keringat

masih saja membasahi.

“

Rian sudah siap?”

“

Sudah kok Bu.”

“

Kamu nampak pucat?”

“

Ah tidak apa-apa, sedikit kurang yakin aja dengan cerita Rian, Bu.”

“

Cobalah sampaikan!”

Memulai

percakapan dengan guru mata pelajaran setidaknya melatih agar lidah tak kaku

saat aku mulai bercerita tadi. Ini liburanku, ini ceritaku, dan inilah aku.

Memandang seisi kelas yang nampak masih antusias mendengarkan kisah liburan di

tempat-tempat menarik. Aku menganggap semuanya patung. Aku hanya berbicara

sendiri di ruang kelasku.

Di

awal presentasi aku putar sebuah video gabungan dari

hasil jepretanku, aku

pampang gambar kerbau yang gemuk, ayam-ayam, sungai bahkan persawahan yang

masih hijau. Ya sedikit membuat mereka keheranan, apa yang bakal aku sampaikan. Tetapi inilah cerita yang aku sampaikan.

Hai,

aku ingin bercerita tentang hariku dalam dua minggu kemarin. Aku tak

seberuntung kalian yang dapat menginjakkan kaki ke pulau-pulau indah di luar

sana, atau berbelanja dan menikmati wisata di negara asing. Bagiku itu hanya

mitos. Aku ingin bercerita tentang alam yang indah, alam yang penuh kenangan

turut serta membesarkanku dan memberiku pelajaran akan rasa syukurku. Aku

pernah mengalami semua itu. Aku tak pernah kemana-kemana, namun aku baru

menyadari jika kampung halamanku adalah sejarah hidupku yang mungkin

mengalahkan keelokan tempat-tempatyang kalian kunjungi. Aku juga terlalu sibuk

seperti kalian, belajar,

mengerjakan laporan, atau praktikum dan kegiatan ekskul lainnya, sehingga membuat aku

melupakan lingkungan kampung halamanku. Aku baru menyadarinya kemarin saat Bu

Ane menugaskan kita untuk membuat cerita singkat tentang liburan kita.

Kampungku,

aku awali dengan perjalananku di pematang yang luas. Aku masih dapat melihat

areal persawahan yang hijau dengan selang-seling warna muda dan tua, dengan

jalur-jalur jalan setapak

yang terbuat dari tanah. Aku bahkan dapat menangis merasakan ini. terakhir aku

menginjakkan kaki di persawahan adalah saat masih duduk di bangku kelas enam

sekolah dasar. Aku termenung

menatap gardu kecil yang bentuknya masih sama, dengan parit kecil yang ternyata

masih ada ikan kecil dengan ekor warna-warninya. Dulu aku dan teman-teman

sebayaku menangkap ikan-ikan

itu dengan anyaman bambu, orang Jawa

bilang itu besek. Tempat nasi yang biasa dipake kalau lagi ada hajat. Lalu kami

menaruhnya dalam ember kecil sebelum nanti dipindah ke dalam ember tanah liat,

atau sering di sebut maron. Bukan Maroon

Five.

Kami tidak cukup uang untuk membeli ikan hias atau aquarium saat itu, namun

kebersamaan itu terasa sangat mengharukan. Alam masih menjaga ikan kecil ini

hingga aku masih bisa melihatnya kemarin saat harus membuat tulisan ini. hanya

saja tak lagi ada kebun tebu di samping parit kecil. Aku tak bisa mengambil

batang tebu dan mengunyahnya hingga sari pati gula itu habis aku hisap. Aku membayangkan kenangan itu

dalam gardu kecil penuh kenangan. Suasana persawahan yang sepoi di kampungku. Memandang dengan lega

hamparan kesejukan. Di balik hijaunya masih saja ada gerumbul tanaman yang

tinggi, ditengah petak persawahan itu pohon kedondong menjulang tinggi.

Biasanya kami juga mencuri kedondong di tempat itu. Pohonnya pun masih ada saat

ini. perasaan membawaku terbang beberapa tahun yang lalu, sekarang tak ku lihat

anak-anak kecil mondar-mandir di sawah. Mungkin orang tua melarang mereka dan

menyuruhnya untuk belajar atau membiarkan anak-anak mereka sibuk dengan dunia

maya. Aku juga tak sempat melihat upacara Gagakan, upacara petani jawa yang

mempersembahkan makanan kepada Dewi Sri, pertanda terima kasih telah memberikan

tanaman yang subur. Maklumlah sekarang belum saatnya panen. Berjalan di tengah

pematang sawah membuat batin ini merasa lebih tenang meski panas terik menyorot

kulit. Setidaknya aku belajar mengingat masa lalu, belajar bersyukur memiliki

kenangan yang indah. Belum tentu remaja seusiaku dapat tinggal di kampung

sepertiku dengan sejuta kenangan tentang persawahan.

Sedikit

menghela nafas, jeda sejenak untuk menampilkan gambar kedua sebelum melanjutkan

ceritaku. Seisi kelas nampaknya masih memperhatikan ceritaku.

“

Apa kalian bosan dengan ceritaku?”

“

Sama sekali tidak Rian, aku justru suka. Aku belum pernah merasakan persawahan

secara nyata. Aku bahkan tidak pernah pergi ke kampung. Apakah kampung

halamanmu nyaman?”

“

Nyaman, kalau kita dapat merasakan yang seharusnya.”

Nah,

yang berikutnya ini adalah sungai yang biasa kami gunakan untuk bermain air.

Mungkin kalian sedikit berpikir bahwa kami ini jorok. Tapi cerita yang

seharusnya tidak seperti itu, dulunya sungai dalam foto itu berair sedang.

Tidak jernih, tidak juga sekeruh itu. Alirannya lumayan deras. Tak ada sampah

seperti yang di gambar. Kami banyak menghabiskan waktu di tempat itu, bermain

kapal yang kami susun dari batang-batang pohon pisang. Atau memancing ikan dari

atas jembatan gantung yang sekarang sudah tidak ada lagi. Katanya kena banjir

sekitar tujuh tahun yang lalu. Banjir bandang yang lumayan besar hingga meluap

hingga masjid dan sekolah di kampungku. Sejak saat ini sungai mulai berubah

fungsi yang bentuknya seperti dalam gambar. Banjir membawa air luapan dari kota

yang tak tertampung dan sampah yang hanyut di sungai, buangan dari orang-orang

kota pula. Sungai jadi lebih kotor, orang kampungku malah jadi ikut-ikutan membuang sampah

ke sungai pula karena melihat sungai mereka sudah kotor.

“

Kok sungai membawa sampah dan luapan air dari kota Rian?”

“

Ya, secara geografis kampung halamanku terletak di bagian selatan provinsi ini.

secara tidak langsung hujan yang mengguyur terus-menerus di puncak akan turun

ke kota dan membawa sampah-sampah yang menumpuk di sungai-sumgai dalam kota

kemudian berakhir di sungai daerah selatan, termasuk sungai yang mengalir di

kampung halamanku.”

Petani

di kampungku sangat tertolong dengan adanya sungai ini untuk pengairan, namun

tidak untuk anak-anak kecil saat ini.sungainya sudah tak sehat. Beda jauh

dengan jamanku dulu. Ternyata perubahan jaman membawa pengaruh yang sangat

besar. Tapi aku tak sekecewa itu. Aku masih dapat menyaksikan deretan pohon

kepuh atau dalam bahasa ilmiahnya sterculia

foetida yang masih berdiri sampai sekarang. Tidak begitu besar tapi jumlahnya

masih sama seperti saat aku tanam dengan kakakku waktu itu. Mungkin dia kurang

berkembang karena terhalang tanaman bambu atau yang lainnya. Setidaknya masih

bisa bertahan sampai saat ini. semoga bisa sebagai penyangga daerah aliran

sungai sehingga kampungku tak terancam bahaya erosi.

“

Inilah pohon yang aku maksud.”

Pohon

itu dari biji yang masih kecil. Biji yang berkembang menjadi tanaman kecil di

plastik putih yang aku

korek dari tempat sampah jaman dulu. Plastik baru masih susah didapat, tak

seperti sekarang ini. sungai sudah sedikit rusak bahkan tercemar, namun sungai

mengingatkanku akan masa kecilku di kampung halaman yang penuh keceriaan.

Belajar berenang

di sungai, bermain kapal dengan batang pohon pisang, dan berkemah di samping

sungai dengan api unggun kecil dan ubi bakar yang di dapat dari ladang.

Sekarang aku hanya bisa tersenyum geli mengingatnya, bahkan aku terbahak-bahak

di pinggir sungai saat mengambil gambar yang sekarang kalian lihat. Di sanalah aku dipukuli sama orang

tuaku karena mandi di sungai sampai lupa pergi pramuka. Sedikit bangga juga,

aku, kakaku dan teman-temanku sedikit berjasa melestarikan alam meski hanya

menanam lima pohon saja. Suatu awal mungkin, yang harus dipikirkan sekarang

adalah bagaimana menyadarkan masyarakat kampung agar tidak membuang sampah ke

sungai. Agar kampung halamanku menjadi bersih lagi, dengan sanitasi yang bersih

pula.

“

Aku sadar ceritaku tak seindah Raja Ampat atau cerita kalian dari luar negeri,

namun aku bangga memiliki kampung yang dapat aku bagi dengan kalian.”

Itu

tadi adalah dua tempat yang tak bisa dipisahkan dari kampung halamanku. Ada

sungai yang membelah kampungku menjadi dua dan persawahan yang masih menghijau

dan sesekali terlihat burung kuntul atau bangau sawah yang mencari katak.

Burung-burung pemakan padi juga masih banyak berterbangan disana, atau saat

musim kepompong tiba. Kepompong akan menetas dan ratusan kupu-kupu menghiasi

langit kampungku.

“

Lalu ada apa lagi?” Sahut

Fatma yang duduk di pojok kelas.

Banyak,

kalian dapat melihat dari urutan gambar di layar presentasiku.halaman yang tak

luas itu sering digunakan untuk berlatih tarian tradisional, yaitu Kuda Kepang, Jathilan masyarakat kami

menyebutnya. Dulu halaman itu luas. Aku sering menghabiskan

waktu di tempat itu pula, sekedar bermain kelereng, lompat tali, congklak, dan

permainan kampung lainnya. Bahkan saat purnama datang kami masih saja

menghabiskan waktu di halaman, menikmati rembulan, bermain petak umpet,

jejamuran dan sebagainya. Masa kecil kami begitu riang dengan nyanyian

anak-anak, celoteh dan tawa riang, bahkan cerita horor yang sering kami bagi di saat malam purnama

sampai kencing di celana karena menahan takut dari cerita itu. Sekarang aku tak

melihatnya lagi, halaman yang sudah semakin sempit dan anak-anak lebih memilih

bermain dengan televisi atau permainan yang lebih modern. Mungkin sekarang

bukan jamannya permainan tradisional lagi. Bahkan aku hanya bisa melihatnya di

museum dan angan-anganku saja tentang masa laluku di kampung tercintaku.

Mungkin

kalian masih bingung dan membayangkan bagaimana wujud kampungku. Sebenarnya

sering kampungku muncul di berbagai serial televisi. Meski hanya sebagai latar

persawahan atau rumah-rumahnya yang masih tradisional, namun sekarang sudah

banyak rumah yang di bongkar dan menjadi lebih modern. Budaya kota sudah mulai

merasuki. Kalau

kalian mau melihat, bisa datang ke kampung wisata di dekat kampung halamanku.

Kalian bisa bermain di sawah, memanen padi, membajak sawah

dengan kerbau, atau memainkan permainan

tradisional yang pernah aku mainkan dulu. Sambil belajar kalian dapat

menghargai alam dan budaya yang mulai ditinggalkan. Aku berharap semoga kisahku

tak akan hilang, semoga masih ada alam yang indah dan udara segar di kampung

halamanku dan kampung-kampung yang lainnya, bahkan kampung kalian semua yang

tak pernah ada sawah atau kerbau

atau yang ada juga gedung.

Entah

apa yang aku rasakan,

pengulangan sejarah tentang masa

yang telah lalu,

meski sekarang sudah sedikit

berubah, namun kampung halamanku,

memberi warna dalam hidupku, saksi

pembelajaran tentang hidup,

aku masih dapat merasakan indahnya

kampungku, aku beruntung,

dari mereka yang tak pernah melihat

sawah,

dari mereka yang tak merasakan air

sungai,

dari mereka yang bermain di

petak-petak sempit gang perumahan,

mungkin kampung halamanku akan

segera memudar,

tapi tak sepudar semangatku untuk

membanggakan kampungku yang telah berjasa,

untukku.

Tepuk

tangan riuh terdengar begitu semarak di dalam kelas, Bu Ane maju dan

merangkulku. Teman-teman tersenyun tanda puas mendengar ceritaku.

“Aku ingin cerita yang lebih panjang

sebenarnya Rian, tapi nanti yang lain tidak dapat kesempatan untuk menceritakan

liburannya.” Seru Bu Ane.

“Ah

ibu

bisa

saja, Rian hanya cerita seadanya saja, yang Rian sendiri tak pernah menyadari

kalau lingkungan tempat tinggal Rian begitu berubah. Rian tak pernah

memperhatikan Bu.”

“Ya,

dan kita bisa belajar dari Rian

untuk tetap mencintai kampung halaman kita apapun keadaanya dan dimanapun

kampung halaman itu berada, entah di pedesaan atau di kota. Iya kan Rian?”

Aku

hanya tersenyum menyambut kesimpulan dari Bu Ane, aku melangkah kembali ke

bangku dengan bangga, ternyata kampung halaman yang begitu kecil dengan kondisi

seadanya dapat menarik perhatian seperti halnya cerita teman-temanku yang lain

saat mereka menghabiskan banyak uang untuk membuat cerita mereka menjadi ‘wah’. Terimakasih kampung halamanku,

terimakasih kawan, dan terima kasih masa laluku. (FDR)